【民生好報記者廖宥婷/台北報導】

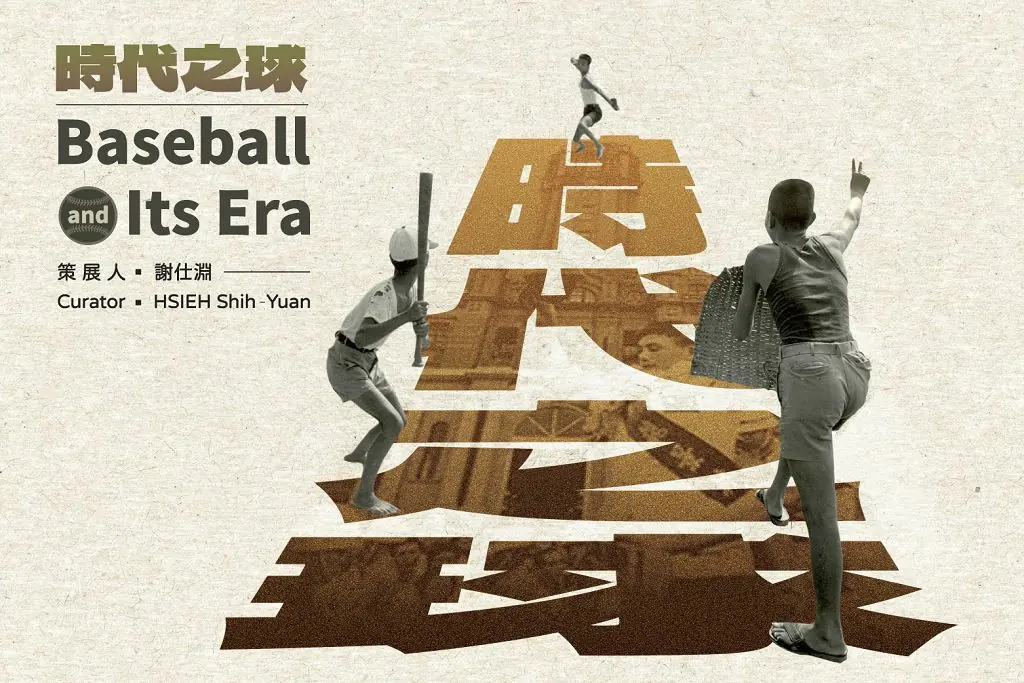

台灣在 2024 年 11 月 24 日勇奪世界棒球 12 強賽(WBSC Premier12)冠軍,寫下史上首座成棒世界一級賽事金盃,全台熱血沸騰。為呼應這股棒球狂潮,國家攝影文化中心推出「時代之球:館藏臺灣棒球運動影像」線上展,帶領民眾回顧超過百年的台灣棒球記憶。

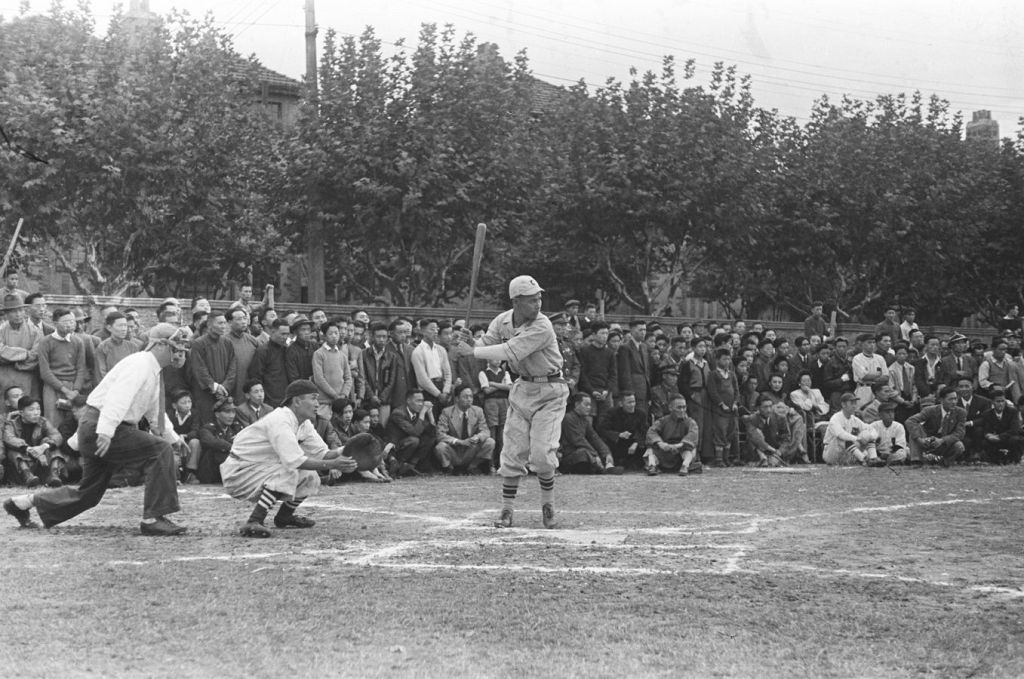

棒球自日治時期引進台灣,初期因規則複雜、裝備昂貴而難以普及,但隨著比賽制度成熟,台灣球隊在殖民時代即展現強大競爭力。1929 年旗津國小奪下全島少棒冠軍、1931 年嘉義農林更在甲子園獲亞軍,象徵台灣人透過球場競技,在壓力下展現毅力與自信。

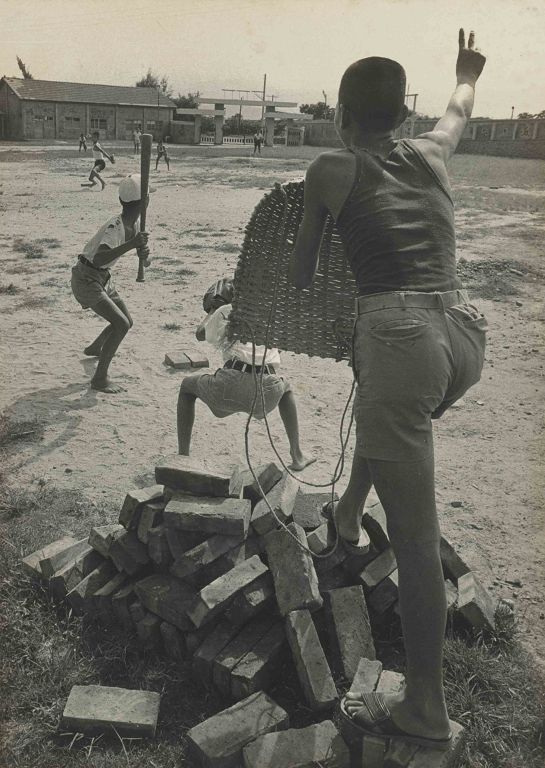

戰後政府雖推動「去日本化」,將「野球」改為「棒球」,但台灣人對棒球的熱情未曾停歇。1960 年代末紅葉少棒、金龍少棒接連在國際舞台發光,1970 年代則迎來台灣棒球黃金年代——1969 到 1982 年間,台灣在威廉波特少棒賽拿下 13 座世界冠軍,深夜守在電視機前為中華隊吶喊的場景,成為一代人的共同記憶。

1980 年代起,三級棒球成果在成棒階段全面開花,台灣在世界盃、洲際盃、奧運等賽事屢創佳績,與韓國、日本、古巴、美國並列「世界五強」。1990 年中華職棒成立後,台灣棒球正式邁向職業化,至今 35 年,球風、球員養成與國際賽強度同步全球化。

此次線上展由成功大學歷史系副教授、棒球史研究者謝仕淵策展,精選館藏 1910 至 1990 年代攝影作品,包含吳紹同、李悌欽、翁庭華等攝影家影像,從日治時代到職棒成立前夕,以影像訴說棒球在台灣扎根、茁壯、成為國民記憶的故事。

展覽同時呈現攝影鏡頭下的文化變遷:從日治時期以日本球員為主角的畫面,到戰後球場邊的台灣球員、熱情球迷、街頭棒球少年,影像不僅是史料,更映照出每一位曾懷抱棒球夢的台灣人。「時代之球 館藏臺灣棒球運動影像」線上展即日起開放,邀請民眾在棒球榮耀時刻,一同回望百年棒球傳承。展覽網址:https://reurl.cc/QVX5gq